LA DAMA FORESTIERA

da

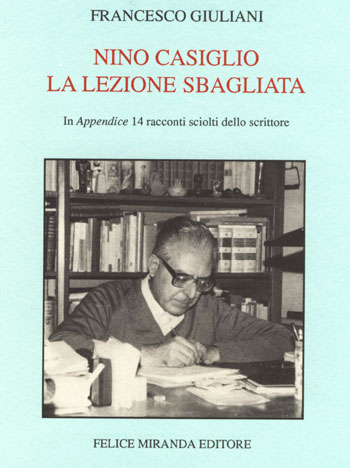

Nino Casiglio

La lezione sbagliata

di FRANCESCO GIULIANI

I – LA RAREFATTA PROFONDITÀ

Nel 1983 Nino Casiglio dà alle stampe il suo quarto ed ultimo romanzo, La Dama forestiera, a tre anni dal viaggio nel Seicento de La strada francesca.

Si tratta di un lavoro che presenta un’inconfondibile aria di famiglia, e quindi molti tratti caratteristici della produzione dello scrittore, ma che possiede nondimeno una netta personalità, mostrandosi uno sviluppo coerente della sua vena.

Anche dal punto di vista degli esiti artistici, pertanto, non ci sentiamo di posporlo ai due libri immediatamente precedenti, malgrado un certo raffreddamento da parte del circuito letterario che conta.

La Dama forestiera è il frutto di una decantazione ideologica e stilistica, nasce dalla volontà di offrire al lettore il succo delle meditazioni e delle capacità narrative, con un nitore che conquista, con una grazia che solo superficialmente può essere ritenuta un segno di decadenza.

La Dama forestiera è il frutto di una decantazione ideologica e stilistica, nasce dalla volontà di offrire al lettore il succo delle meditazioni e delle capacità narrative, con un nitore che conquista, con una grazia che solo superficialmente può essere ritenuta un segno di decadenza. Con il senno del poi, ci sembra normale definire questo lavoro il suo canto del cigno, appoggiandoci alla constatazione che Casiglio dopo il 1983 ha pensato soprattutto a raccogliere i suoi racconti.

Quest’opera, che funge da suggello, se così possiamo dire, non si basa su di una complessa architettura, ma si articola in poco meno di 150 pagine, risultando la più breve delle quattro, ed è incentrata su tre personaggi fondamentali, il principe Michele, la sua compagna Elisa e il suo segretario, che parla in prima persona, ai quali possiamo aggiungere, sullo sfondo, la folla anonima e oscura dei destinatari del testamento della bella inglese, interprete della volontà dell’ultimo discendente di un’antica dinastia.

Punto di riferimento per Casiglio è una vicenda realmente accaduta, in verità complessa e tormentata, ma che qui appare racchiusa nei suoi più semplici elementi, ricondotta nel quadro delle cupidigie umane e del desiderio, che pochi avvertono, di fare del bene, impresa più difficile a dirsi che a farsi.

Ancora una volta siamo di fronte ad un romanzo-saggio, come evidenzia il breve Epilogo provvisorio, in cui l’autore prende direttamente il posto del segretario, tirando le somme della narrazione, ma la parte saggistica, che si condensa proprio in questo capitoletto conclusivo, lungi dall’appesantire l’opera, lascia spazio di continuo ad un piano universale e metafisico.

Così in molte pagine, attraverso l’io narrante, colpisce la forza con la quale i pensieri acquistano l’evidenza di un assioma, legandosi all’esperienza quotidiana, offrendo il succo di un autore letto e riletto, ma anche di una fase particolare dell’esistenza, quella segnata dall’attesa della morte, che è propria del principe, ma anche dello scrittore ormai sessantenne.

Ritroviamo, quindi, le doti introspettive evidenziate ne Il conservatore e sempre valorizzate nella successiva produzione, insieme al frequente uso degli elementi paesaggistici, che sfociano in passi molto suggestivi, in cui l’essenza di una terra viene come distillata, traendo la poesia dalle cose.

Godibilissimo in tutte le sue parti, insomma, il romanzo, secondo noi, può essere compreso nella sua più profonda dimensione solo a patto di non travisare il senso della sua grazia, a condizione di non scorrere troppo velocemente le pagine, tralasciando quella rarefatta profondità che le caratterizza e che una parte della critica ha saputo cogliere.

II – LA STORIA E L’INVENZIONE

Ne La Dama forestiera, a differenza de Il conservatore, il nesso con una vicenda storica non è solo intuito, specie in certi passi, ma è reso esplicito sin dal risvolto della copertina, in cui si parla di una reinvenzione “con assoluta libertà”. Detto questo, però, non si aggiunge altro e l’autore, com’è sua consuetudine, evita ogni specifico riferimento, per cui tocca a noi chiarire il quadro.

La scelta di Casiglio è caduta, con gusto sicuro, su Michele di Sangro o de Sangro, undicesimo ed ultimo principe di San Severo, duca di Torremaggiore e marchese di Castelnuovo e Castelvecchio, membro di una secolare dinastia feudale, che dal 1300 annovera nelle sue fila personaggi sanguinari e crudeli, che hanno tormentato le popolazioni sottomesse, ma anche uno scienziato molto noto come Raimondo di Sangro, alchimista, massone ed accademico della Crusca, al quale sono stati dedicati numerosi studi e documentari televisivi.

Michele di Sangro (1824-1891) ha vissuto la prima parte della sua vita di ricco e gaudente possidente girando di qua e di là per l’Europa, per poi trasferirsi, dopo il 1870, quindi non più giovanissimo, a Torremaggiore, in Puglia, dov’era il castello della sua famiglia e dove morirà; un gesto dal particolare significato, sul quale Casiglio indugia, parlando anche dei suoi sforzi di rendere l’agricoltura più moderna e redditizia.

Michele di Sangro (1824-1891) ha vissuto la prima parte della sua vita di ricco e gaudente possidente girando di qua e di là per l’Europa, per poi trasferirsi, dopo il 1870, quindi non più giovanissimo, a Torremaggiore, in Puglia, dov’era il castello della sua famiglia e dove morirà; un gesto dal particolare significato, sul quale Casiglio indugia, parlando anche dei suoi sforzi di rendere l’agricoltura più moderna e redditizia.Si spiega, pertanto, un passo simile, nella prima parte del romanzo: “Di una cosa son certo, che qui l’agricoltura è arretrata e retriva; e che gli agricoltori si dividono in quelli troppo poveri per rischiar di sbagliare e in altri troppo ricchi per rischiar di riuscire” (pag. 48).

Il principe infatti fu “il primo ad introdurre in Puglia e ad impiantare in Torremaggiore il mulino a fitoco e i torchi per trarne olio, nel numero di quattro, muniti ciascuno della relativa fossa di raccolta, di una pressa idraulica e di un frantoio… con macina”. Egli mise a coltura le terre e utilizzò le sue competenze in materia con degli sforzi ammirevoli, specie pensando alla consapevolezza della mancanza di un erede.

Nel 1887 redige un testamento segreto, che sarà aperto quattro anni dopo, al momento della sua scomparsa, con il quale privilegia la compagna Elisa Croghan, ma si esprime in termini ambigui, tanto da provocare un’aspra e famosa vertenza giudiziaria, che coinvolge i maggiori principi del foro, come Zanardelli, il “celebre giurista, ch’era stato ministro di grazia e giustizia” (pag. 97), intorno ad una ricchezza valutata in alcuni milioni dell’epoca. I nipoti si coalizzano contro la donna ed alla fine si arriva ad un accordo di spartizione.

La dama forestiera, come si evince, è proprio Elisa, che nel romanzo mantiene il suo nome, ma modifica il cognome in Craig. Questo affascinante personaggio era nato in Inghilterra, a Londra, nel 1845, secondo quanto si legge nel suo testamento, figlia di un noto botanico, Ugo, e questo dato ci aiuta a capire la sua predilezione per i ritratti floreali e la sua competenza in materia (si pensi al suo sicuro rilievo, a proposito di una stampa rappresentante una pianta di un nuovo genere: “‘Ma questi fiori sono impossibili” continuò, “mezzo azàlie e mezzo sword-lilies, come voi dite”, (pag. 14), ma rende anche logica la presenza di numerosi termini inglesi sulla sua bocca.

La dama forestiera, come si evince, è proprio Elisa, che nel romanzo mantiene il suo nome, ma modifica il cognome in Craig. Questo affascinante personaggio era nato in Inghilterra, a Londra, nel 1845, secondo quanto si legge nel suo testamento, figlia di un noto botanico, Ugo, e questo dato ci aiuta a capire la sua predilezione per i ritratti floreali e la sua competenza in materia (si pensi al suo sicuro rilievo, a proposito di una stampa rappresentante una pianta di un nuovo genere: “‘Ma questi fiori sono impossibili” continuò, “mezzo azàlie e mezzo sword-lilies, come voi dite”, (pag. 14), ma rende anche logica la presenza di numerosi termini inglesi sulla sua bocca.

La dama forestiera, come si evince, è proprio Elisa, che nel romanzo mantiene il suo nome, ma modifica il cognome in Craig. Questo affascinante personaggio era nato in Inghilterra, a Londra, nel 1845, secondo quanto si legge nel suo testamento, figlia di un noto botanico, Ugo, e questo dato ci aiuta a capire la sua predilezione per i ritratti floreali e la sua competenza in materia (si pensi al suo sicuro rilievo, a proposito di una stampa rappresentante una pianta di un nuovo genere: “‘Ma questi fiori sono impossibili” continuò, “mezzo azàlie e mezzo sword-lilies, come voi dite”, (pag. 14), ma rende anche logica la presenza di numerosi termini inglesi sulla sua bocca.

La dama forestiera, come si evince, è proprio Elisa, che nel romanzo mantiene il suo nome, ma modifica il cognome in Craig. Questo affascinante personaggio era nato in Inghilterra, a Londra, nel 1845, secondo quanto si legge nel suo testamento, figlia di un noto botanico, Ugo, e questo dato ci aiuta a capire la sua predilezione per i ritratti floreali e la sua competenza in materia (si pensi al suo sicuro rilievo, a proposito di una stampa rappresentante una pianta di un nuovo genere: “‘Ma questi fiori sono impossibili” continuò, “mezzo azàlie e mezzo sword-lilies, come voi dite”, (pag. 14), ma rende anche logica la presenza di numerosi termini inglesi sulla sua bocca.Elisa aveva però incontrato il principe a Parigi, dove viveva e dove morirà, nel 1912, a 67 anni, dopo aver seguito il compagno a Torremaggiore, tra la curiosità, l’invidia e i pregiudizi della gente, che parlava di lei come della mantenuta del principe.

Essa, pensando di interpretare la volontà del defunto, nel suo testamento decide, tra le altre cose, di assegnare i fondi della vasta tenuta di Santa Giusta, circa 1600 ettari, come nota anche Casiglio, nell’Epilogo provvisorio, al Comune di San Severo, affinché, con le relative rendite, venisse impiantato e mantenuto un istituto agrario, intitolato all’ultimo principe di Sangro, che avesse l’obiettivo di promuovere il progresso e la prosperità dell’agricoltura.

Anche il suo testamento aprì le solite liti giudiziarie, ma resse alla prova dei tribunali, visto che la donna aveva messo a frutto la triste esperienza del principe. I due riposano ancor oggi insieme, nella “cappella stuccata” ricordata nell’ultimo capoverso del libro (pag. 146), in compagnia della cameriera di Elisa, Luisa.

Abbiamo riassunto con una certa attenzione questa storia, che ebbe un’importanza tutt’altro che limitata ad un ambito provinciale, perché Casiglio ne La Danna forestiera sviluppa le sue potenzialità narrative, la abbellisce con le meditazioni del segretario-io narrante e le descrizioni paesaggistiche, la personalizza con il suo stile, ma nel complesso ne lascia inalterata la trama ed il significato complessivo, pur modificando nomi, particolari e circostanze.

In questo modo va intesa l’assoluta libertà di cui abbiamo parlato in precedenza.

Fondamentale è l’invenzione della figura del segretario, Severo, “l’immaginario ammiratore attraverso cui abbiamo tentato di esprimere il senso di una vita” (pag. 146-47), che permette a Casiglio di avere un univoco punto di vista, un espediente narrativo che si rivela insufficiente solo nell’Epilogo provvisorio, in cui l’oggi è quello dello scrittore e, in sostanza, anche nostro.

Abbiamo già detto dei nomi dei protagonisti, immutati, mentre cambiano i cognomi; Michele di Sangro, così, diventa Michele, principe di San Marzano, la sua “maggior terra” (pag. 10), definito solo in senso lato “ultimo dei principi di Torremezza” (pag. 81), ossia di Torremaggiore, dove ha sede il pluridescritto castello.

Casiglio, ovviamente, che studiò con cura i documenti legati all’eredità, sapeva benissimo che di Torremezza il nobile era solo duca, tanto da ricordarlo nell’ultimo capitolo, e forse, se non si è trattato di un mero errore di conto, si è servito di una licenza artistica a proposito di un antenato del principe, un trisavolo definito un “perfetto mascalzone” (pag. 15), a differenza del figlio; risalendo l’albero genealogico, troviamo che il trisavolo è nientemeno che lo scienziato Raimondo, mentre la definizione potrebbe andare bene per il quadrisavolo Antonio, messo al bando per crimini, anche se poi diventa sacerdote.

Ma alcuni cambiamenti hanno un grande significato per la resa artistica ed è bene precisarli. Il primo capitolo del romanzo contiene una data, il 13 aprile 1872, quando un dispaccio avvisa dell’imminente ritorno del feudatario a Napoli.

Al suo arrivo, il segretario sottolinea che “a sessant’anni, poteva dirsi vecchio” (pag. 11). In verità il vero nobile aveva 48 anni, pertanto Casiglio lo invecchia, probabilmente per rendere più credibili le sue meditazioni sul senso della vita, la sua costante attesa della morte, il suo carattere malinconico e taciturno.

Il personaggio vive in una luce crepuscolare e a questa caratterizzazione deve buona parte del suo risalto, della sua profondità umana, ma così facendo, si badi bene, lo scrittore lo avvicina anche alla propria età. Casiglio, infatti, era nato nel 1921 e quindi aveva pressappoco gli stessi anni.

Eliminare la differenza cronologica, insomma, era un modo per renderlo più vivo, prestandogli una parte del proprio mondo o, comunque, una parte dei pensieri che a quell’età si aggirano per la mente di ogni uomo. Come ci conferma anche la figlia e il testo rivela con sicurezza, il pensiero della fine assillava con frequenza la mente dello scrittore.

Nel terzo capitolo della prima parte si parla della visita delle due sorelle di Michele, l’ambasciatrice e la duchessa, alle quali si dedica una qualche attenzione; in verità, si tratta di una sola persona, Teresa. Dobbiamo ritenere che agendo in questo modo Casiglio abbia voluto movimentare il romanzo, aumentando il numero dei personaggi, non particolarmente elevato.

Questa scelta lo costringe, di conseguenza, a modificare il testamento del nobile, riproposto con sostanziale fedeltà nel primo capitolo della seconda parte, in corsivo, laddove si legge che “Queste disposizioni distruggono l’altrui precedenti testamenti giacché Iddio volle a sé chiamare innanzi tempo le mie dilettissime sorelle nel di cui favore io testava parte delle mie proprietà” (pag. 87).

Opera da artista anche a proposito dei quattro nipoti, che, da essere tutti figli di Teresa di Sangro, vengono divisi equamente tra le due sorelle, variando i loro nomi, pur restando immutati di numero.

Inoltre il testamento, che qui si immagina consegnato al notaio per mezzo del segretario pochi giorni prima del decesso, risale invece a quattro anni prima.

Molti altri particolari, al contrario, coincidono, dall’esito della prima sentenza, favorevole ad Elisa, a Lucera, a quella della corte d’Appello di Trani, “distante almeno tre ore di treno” (pag. 119), fino alla partenza dal teatro del romanzo, dove la donna non morirà, ma verrà più tardi traslata per restare accanto al malinconico principe.

Il confronto tra realtà ed invenzione fa risaltare, nel complesso, il dominio sicuro della materia da parte dello scrittore, che ha meditato su di essa per decenni, finendo infine per raccontarla, spinto da un impellente bisogno, perché l’arte, come sempre, abbellisce gli eventi e ne chiarisce il senso, svolgendo un compito insostituibile.

III – IL “PUBBLICO” E IL “PRIVATO”

La Danna forestiera, come le opere precedenti, è un romanzo-saggio, e pertanto contiene un’analisi dello sviluppo storico che, con i suoi limiti e le sue deviazioni, giunge fino a noi, condizionando il nostro vivere.

La Danna forestiera, come le opere precedenti, è un romanzo-saggio, e pertanto contiene un’analisi dello sviluppo storico che, con i suoi limiti e le sue deviazioni, giunge fino a noi, condizionando il nostro vivere. Il che significa ribadire la parzialità di una interpretazione meramente astratta dell’opera, che sfugga al contatto con la concretezza degli eventi; lo scrittore ha voluto ricordare, in assoluto, lo scacco esistente nell’uomo tra il pensiero e la sua realizzazione, e ne parleremo tra poco, ma partendo da un ambiente preciso e tenendo presente la desolante gestione del pubblico, che non è un problema solo meridionale.

Tutto ciò spicca nell’Epilogo provvisorio, che si snoda all’insegna di un amaro molto rumore per nulla, mostrando in che modo, dopo tanti sforzi e tante controversie, si è sciupata una potenzialità positiva e colpendo, come ebbe a rispondere lo stesso Casiglio in un’intervista, “la demagogia di chi predicava il collettivismo e praticava il privatismo”

L’inglese, che proveniva da una società ben differente, aveva creduto di ottenere la proverbiale quadratura del cerchio legando il latifondo ad un’intera comunità, ma non perché fosse diviso in tante piccole quote, azione che avrebbe potuto compiere direttamente, bensì per privilegiare in modo esplicito il pubblico, assegnando ad un istituto il compito di utilizzare le rendite della tenuta, non il “capitale” (pag. 145).

Eppure preferendo la comunità la donna aveva rivelato il suo “inconsapevole idealismo”, la sua fiducia in un obiettivo che era ancora lontano e che, anzi, non sarebbe arrivato mai, se pensiamo agli scopi perseguiti, ossia “il progresso e la prosperità dell’agricoltura”.

A fronte della sua azione, ha prevalso una politica di sviluppo miope e ipocrita, che, se da una parte ha accontentato le richieste popolari, dall’altra ha lasciato il “piccolo agricoltore… solo con se stesso e con la sua furberia” (pag. 146), proprio mentre si affermava il contrario, ossia la superiorità del pubblico.

A svuotare le “possibilità tecnico-scientifiche ed economiche” hanno contribuito, con il passare del tempo, amministratori ed ideologie di diverso genere, prima del Ventennio, durante il Fascismo e nel secondo dopoguerra, accomunati dall’adozione di provvedimenti con i quali si è attuato un ritorno di fatto al privato, reso poi definitivo, visto che “non fu ricercata la restituzione delle terre” .

Ecco, quindi, che il romanzo si ricollega alla critica di una linea di sviluppo che aveva già trovato espressione in Acqua e sale. La civiltà contadina non solo non è stata aiutata a trovare in sé la forza di produrre un vero progresso, ma è stata sconvolta da una industrializzazione calata dall’alto e dal consumismo; quanto, poi, a quelli che sono rimasti a contatto con la terra, i risultati sono stati mediocri.

Non si è trattato di un fallimento in assoluto, in verità, dal momento che, nel caso specifico, “i più amorosamente curano il loro pezzetto di terra; ma parlare di prosperità è fuori luogo”; e così l’intuizione di Elisa è stata volutamente e ciecamente ridotta ad una misera realtà, periferica e quasi sconosciuta persino agli eredi di quel lascito quasi secolare.

I frutti di questo stato di cose sono davanti agli occhi di tutti, in un ambito ristretto come a più ampio raggio, e si manifestano nelle decennali denuncie della crisi del settore primario, che non fanno più notizia, nella politica di sopravvivenza basata su sovvenzioni e assistenzialismo, su astuzie e compromessi spiccioli; su di un’atavica furberia che disarma, al solo pensiero delle grandi possibilità esistenti.

I frutti di questo stato di cose sono davanti agli occhi di tutti, in un ambito ristretto come a più ampio raggio, e si manifestano nelle decennali denuncie della crisi del settore primario, che non fanno più notizia, nella politica di sopravvivenza basata su sovvenzioni e assistenzialismo, su astuzie e compromessi spiccioli; su di un’atavica furberia che disarma, al solo pensiero delle grandi possibilità esistenti.Il tralignamento del pubblico ha favorito solo, in modo più o meno eclatante, gli interessi della “struttura burocratica” , ossia di un ristretto gruppo di amministratori e di faccendieri legati a doppio filo con la politica

e il potere economico.

Ma solitudine del contadino significa anche assenza di un serio sviluppo cooperativistico, di una crescita culturale capace di unire gli sforzi per valorizzare le energie sane, senza ostacoli; una pia illusione, insomma, di fronte ad una mancanza di seria programmazione e ad una demagogia di

piccolo cabotaggio.

Gli eventi hanno preso un’altra piega, rispetto alle vaghe formulazioni del principe e alle decisioni di Elisa, e questa degenerazione del pubblico possiamo ritrovarla, pur nella sua specificità, ne L’Opera, racchiusa ne La chiave smarrita e altri racconti, nella cui stesura Casiglio dovette avere presente, indipendentemente dalla data di composizione, che non conosciamo, proprio la vicenda della compagna inglese di Michele di Sangro.

Un sacerdote, don Cosimo Lastruga, morendo lega i suoi beni alla nascita di ún’opera pia, malgrado l’opposizione dei nipoti, che impugnano invano il testamento; in barba alle finalità benefiche, essa di fatto accontenta soltanto amministratori, dipendenti e fornitori, e le terre che possiede “sono fittate da sempre alle stesse famiglie, che se le tramandano di padre in figlio, come l’orologio d’argento” (pag. 133). Inteso in un senso più ampio, anche questo può definirsi un passaggio al privato.

Nel romanzo la concretezza del caso particolare rende più dura e amara la morale che si ricava e sottolinea l’importanza dell’Epilogo provvisorio, con le sue due paginette che, pubblicate nel 1983, appaiono ancora di stretta attualità, anche se non sono prive di una residua speranza di cambiamento.

L’aggettivo provvisorio, infatti, parte dal passato, così attentamente ricostruito, per coinvolgere il presente, ma non arriva ad escludere un futuro diverso.

Un secolo di delusioni è lungo, eppure cos’è, in fondo, in confronto all’intera storia dell’uomo?

IV – IL “BENE” ED IL “MALE”

Il nucleo più strettamente saggistico de La Dama forestiera è unito in modo indissolubile ad una serie di temi di grande significatività, che rendono il romanzo, specie in certi passaggi, incantevole. Ci innalziamo, quindi, dalla terra, oggetto di un viscerale rapporto di odio e di amore, da parte dei personaggi del libro, alla difficoltà di compiere del bene, agli ostacoli che la realtà pone di fronte ai propositi più nobili.

Per questa via, come ha ben notato un recensore, Ferdinando De Luca, La Dama forestiera si ricollega a Il conservatore, in particolare alle pagine in cui Gaetano Specchia si interrogava sulla strada più proficua da seguire per sfuggire il limite delle parole.

Il tormento del professore si incarna ora nel principe Michele, diversissimo da lui ma accomunato dalla stessa solitudine, resa forse più angosciosa nel nobile dal peso di una secolare dinastia, giunta ormai alla fine. Quest’ultimo vede il nulla davanti a sé, eppure non rinuncia a seguire una sua via di redenzione terrena, che però, per sua sventura, passa necessariamente per il concetto di bene.

Ma cos’è il bene? Come si può realizzare qualcosa di concreto per aiutare il prossimo? Il dramma dell’uomo è frutto della scoperta di questo terribile interrogativo, mai immaginato nel corso della sua gaudente gioventù, e che alla fine resta senza una sostanziale risposta.

Ma cos’è il bene? Come si può realizzare qualcosa di concreto per aiutare il prossimo? Il dramma dell’uomo è frutto della scoperta di questo terribile interrogativo, mai immaginato nel corso della sua gaudente gioventù, e che alla fine resta senza una sostanziale risposta.Egli sa solo che “far bene è difficile” (pag. 47) e che la sicurezza è degli stupidi; nella sua mente dominano i pensieri che gli uomini normali cancellano, ritenendo di poterne fare a meno, e la sua ricchezza, lungi dal favorirne i disegni, svolge una funzione ostacolante.

Nella prima parte del romanzo la macerazione interiore si accampa più volte al centro della pagina, come nel dodicesimo capitolo, quando Michele ricorda che “Far bene dovrebbe essere un produrre effetti durevoli e verificati” (pag. 61), specie nell’ambito agricolo, ma a quel punto la sua vita appare temporalmente inadeguata, e tale sarebbe stata anche se sin dall’inizio avesse vissuto in modo diverso.

Michele, come Gaetano, è in apparenza un privilegiato, un uomo che per il prossimo invidioso dovrebbe avere pochi motivi per lamentarsi, eppure la meditazione di Casiglio sgombra il campo dall’errore e chiama in causa, attraverso il lettore, tutti gli uomini, invitati a lasciare un segno positivo sulla terra, qualcosa che riscatti davvero il grigio passare dei giorni.

Lo stacco tra proposito e realtà trova il suo culmine nel nono capitolo ed è il segretario io-narrante a sostenere il flusso dei pensieri: “…il bene è nelle intenzioni, ma nella vita associata le intenzioni non bastano, si ricercano i fatti” (pag. 47). La difficoltà che ne deriva è un limite tormentoso, per l’uomo in buona fede, ma anche una via di salvezza per quello in malafede, ed in particolare per il politico.

Capita, così, che “appena si può, si sbandierano buone intenzioni incontrollabili, a tutto danno di chi, tormentosamente e imperfettamente, prova a lavorare davvero non solo per sé e si sente coinvolto dalle sorti altrui”.

A tal proposito, possiamo ricordare un passo tratto da una lettera scritta da Casiglio, a proposito de Il conservatore, ma che si adatta alla perfezione anche a questo contesto. Egli afferma che il suo pessimismo “riguarda non l’uomo ma parte degli uomini e si accompagna alla fiducia nei pochi che sono il sale della terra; e che forse non sono neppure pochi, ma anonimi, sconosciuti, sopraffatti da quanti si pongono sbrigativamente come i ‘potenti’, o la ‘democrazia’, o la ‘cultura’ e via discorrendo, senza che in essi sia possibile scorgere un contenuto, un minimo di raccoglimento interiore”

Approfondendo il rapporto tra bene e male si arriva a considerazioni solo in apparenza paradossali, scoprendo, ad esempio, sono parole del principe, che “Il bene… è una cosa difficile, troppo difficile, e per questo se ne fa così spesso a meno” (pag. 60), assomiglia al remare controcorrente, mentre il male si camuffa come norma ed ha una forza contagiosa, una capacità di moltiplicare la sua presenza ed influenza, trascinando con sé gli uomini.

Approfondendo il rapporto tra bene e male si arriva a considerazioni solo in apparenza paradossali, scoprendo, ad esempio, sono parole del principe, che “Il bene… è una cosa difficile, troppo difficile, e per questo se ne fa così spesso a meno” (pag. 60), assomiglia al remare controcorrente, mentre il male si camuffa come norma ed ha una forza contagiosa, una capacità di moltiplicare la sua presenza ed influenza, trascinando con sé gli uomini.Quando parlavamo di rarefatta profondità, nel primo paragrafo, alludevamo proprio alla qualità dello scrittore di presentarci idee e concetti con la forza dell’evidenza, chiariti e decantati, perché ognuno possa confrontarsi con essi e prendere posizione. Tocca al principe e al segretario illuminare il rapporto tra i due opposti, nella prima parte del libro, mentre in seguito, dopo la morte del nobile, Severo sarà affiancato dalla dama inglese. Malgrado abbia messo a coltura tutte le sue terre e abbia cambiato per tre volte il suo testamento, Michele resta fermo al punto di partenza e la versione definitiva delle sue estreme volontà non va oltre delle vaghe “opere di carità” (pag. 87), le “imprecisate opere di bene” (pag. 89) affidate alla sua donna, che costituiscono il tema dominante della seconda parte del libro.

Il testamento è in fondo il segno di una sconfitta patita, ma anche di un impegno da affidare all’unica persona di cui si fidava; per i nipoti e per tutti quelli che avevano delle mire sull’ingente patrimonio, però, si trasforma in un’imperdonabile leggerezza, in un mezzo per stravolgere le sue decisioni, grazie all’aiuto di avvocati che, manzonianamente, svolgono la funzione di complicare i concetti semplici.

La lettera del testamento non è che un’intenzione, valida solo se si vuole riconoscerla, se ci si sforza di riempirla di una realtà positiva, ma che i più intendono come mera parvenza, aggirando lo spirito grazie alla forma. Il contrasto è, pertanto, tra l’egoistico vantaggio ricercato dagli eredi e il debito di Elisa o, meglio, il “debt” (pag. 81), per dirla all’inglese.

Il leit-motiv spinge la donna in una spirale di cause, sentenze, carta bollata ed ingiunzioni, in un contesto umano e sociale nel quale “è tutto così difficile” (pag. 127) e persino le ombre, i potenziali destinatari delle disposizioni dello scomparso, acquistano un volto diverso a seconda delle convenienze.

Eppure l’idea di bene non è incostante in Elisa, tanto che, dopo l’accordo con i nipoti del nobile e la successiva spartizione, passa anche attraverso la proprietà diretta di una parte del patrimonio, assumendo l’aspettò del pensiero dominante, del fine esistenziale, custodito dal nuovo testamento segreto, questa volta della donna, con il quale, come sappiamo, legava il suo vasto latifondo alla maggiore comunità un tempo infeudata al suo compagno.

In questo modo, passo dopo passo, con estrema coerenza, il romanzo si chiude con l’Epilogo provvisorio già esaminato, svelando tutto il suo carattere amaro e pessimistico, anche se mai del tutto privo di speranza; possiamo dire che esso si riavvita sulle sue premesse, ritornando al punto di partenza: fare del bene è difficile, “spesso è solamente un’utopia”, come si legge nel titolo di una recensione, e tocca agli uomini sforzarsi di dare corpo alle belle intenzioni, come possono e sanno.

V – DUE PARTI ED UN PROTAGONISTA

Il romanzo presenta una struttura elementare: due parti ed un breve epilogo. Si tratta di una scelta che costituisce una novità; nei tre libri pre-cedenti, infatti, avevamo soltanto una divisione in capitoli, più o meno lunghi, mentre ora la narrazione conosce una articolazione in due tempi principali, a loro volta però divisi in più capitoletti, 15 per la prima parte, 10 per la seconda.

Il risultato pratico è che La Dama forestiera segue un ritmo più articolato e spezzato, che offre numerose pause di riflessione e isola i vari momenti, aumentandone il rilievo. In questo modo, particolare tutt’altro che trascurabile, in un autore non facile come Casiglio, viene favorita la leggibilità del libro.

La struttura bipartita obbedisce fedelmente anche agli argomenti trattati e contiene delle chiare corrispondenze, per cui il primo tempo si chiude con la morte ed i funerali del principe, dopo aver redatto il suo testamento, mentre il secondo segue gli sforzi e le traversie di Elisa, che, come il suo compagno, dichiara in forma segreta le sue ultime volontà, poi decide di partire per Parigi, che è il luogo dove è morta la vera compagna di Michele.

Questo però non ci viene riferito da Casiglio e il romanzo lascia tutto nel vago, anche se i presagi di Severo non sono fausti, visto che, dice, “ero e sono ormai nell’età in cui, a ragione o a torto, partire è sempre e davvero un po’ morire” (pag. 142). Elisa Croghan si spegnerà a tre anni di distanza.

La narrazione finisce qui e quando prende la parola direttamente lo scrittore il tempo corre veloce, passando attraverso l’ufficializzazione delle estreme volontà dell’inglese e superando i limiti dell’esistenza del segretario, strumento narrativo non più idoneo.

Possiamo aggiungere che l‘Epilogo provvisorio ha un lontano modello ne Il piccolo testamento di Acqua e sale, anche se nel romanzo più recente Casiglio si chiama in causa in prima persona, spiegando gli sviluppi della vicenda.

Premesso tutto questo, possiamo rispondere alla domanda su chi sia il vero protagonista del libro. Michele ed Elisa dominano soprattutto in una parte del romanzo, ma il vero trait-d’union, colui che trae il senso dalle cose e lo comunica ai lettori, distinguendo tra elementi fondamentali ed accessori, è il segretario Severo, per bocca del quale parla lo scrittore.

È l’io narrante, insomma, il vero protagonista, il personaggio dichiaratamente inesistente, creato per legare il motore della storia, il principe, e la sua continuatrice, la donna, quindi i due esseri realmente vissuti. Da questo punto di vista, concordiamo con quanto detto da un critico in una sua recensione, nella quale si aggiunge anche che Severo è “lo specchio attraverso cui tutto viene filtrato”

Il titolo, però, come sappiamo, pone in evidenza la sola figura femminile, ma la scelta, si può facilmente obiettare, deve rispondere a vari criteri, deve cercare di attirare l’attenzione del lettore, suscitare curiosità e non essere troppo lungo. Il risultato è tutto sommato felice e il fascino del diverso viene rafforzato in copertina dall’intenso ritratto di una donna inglese, così lontana nel tempo e ricca di suggestione.

Ad Elisa si collega anche la più evidente novità linguistica del romanzo, ossia la presenza di vari vocaboli tratti dalla lingua di Shakespeare. La scelta di una simile eroina costituiva una tentazione troppo forte per lo scrittore, di cui nel capitolo dedicato alla vita abbiamo ricordato le traduzioni, risalenti agli anni Cinquanta, dal filosofo Collier e dal poeta Gawsworth, nonché l’attenzione di vecchia data per le lettere inglesi. Va sottolineata la misura con la quale i termini entrano nel contesto, senza appesantire la frase e senza tradire alcun autocompiacimento. Elisa, di fronte ad un mercante troppo chiacchierone, gli toglie la parola affermando di voler “vedere this new landscape, il nuovo paesaggio” (pag. 24), e una volta scesa dal treno si esprime in questi termini: “A strange, wondef ful country… to be heartily loved and hated, da essere amata e odiata, come voi dite?, con tutto cuore” (ivi). Le espressioni, rese in corsivo, sono non di rado immediatamente tradotte. Troviamo, così, le manifestazioni di sdegno della donna, che si adira per la condotta della sorella Violet, “unfair, unpleasant, disturbing, annoying” (pag. 112), le affermazioni risolute, del tipo “It’s time to begin my new work… I have a debt” (pag. 81), alla fine della prima parte, o “We’ll begin tomorrow” (pag. 29), quando decide di provvedere subito ai restauri del castello di Torremezza. Talvolta si immagina di rendere le parole utilizzate da Elisa: “due sedie a dondolo (rocking chairs, scriveva lei, ed io le fui grato di quella dualità), quattro console-tables, tre umbrella-stands (veramente troppi, i portaombrelli), un paravento, folding-screen, con paesaggio cinese, e via di questo passo” (pag. 132-133).

Siamo di fronte, insomma, ad un arricchimento del romanzo, ad una gradevole variazione nell’uso dell’italiano, che è alla base, per contrasto, an-che di qualche simpatico accostamento con vocaboli dialettali. Elisa, infatti, nell’undicesimo capitolo della prima parte, per farsi obbedire, si serve di un “linguaggio misto” (pag. 53), rivolgendosi agli operai: “Mettete la mantéra e scaricate il traino”.

Come nei precedenti romanzi, ne La Dama forestiera i termini dialettali sono presenti, ma evidenziati e chiariti, senza particolari concessioni all’uso locale: “C’era nel dialetto un verbo speciale ad indicare la passeggiata serale per vie solitarie, il verbo jattejà, vale a dire, se è lecito, gatteggiare” (pag. 54). Non manca qualche vocabolo francese, che del resto si armonizza bene nei discorsi di un segretario dalle velleità intellettuali.

Per il resto, ci imbattiamo nel solito stile curato e scorrevole, in uno sforzo, riuscito, di conferire alla lingua una maggiore chiarezza e levità, evitando termini troppo letterari o stridenti.

Una scrittura, dunque, nel segno della varietà linguistica, ma non dell’artificiosità, e quindi dotata di una sua coerenza interna.

VI – IL SEGRETARIO, IL PRINCIPE E LA FORESTIERA

La Dama forestiera, nella finzione letteraria, non è altro che un manoscritto composto dal segretario del principe, Severo, che, come abbiamo già visto, parla in prima persona. Un personaggio che scrive per sé, senza però mai escludere del tutto la possibilità che le sue pagine possano cadere “sotto occhi indiscreti” (pag. 141).

Egli è chiuso in un riserbo sulla sua vita esplicitamente teorizzato nel settimo capitolo della prima parte, dove afferma di aver sempre provato un senso di odio “verso il racconto delle ordinarie circostanze private, per-sonali e familiari, sicché di fronte alla gente sempre pronta a raccontare tutto di sé e del parentado mi sento come se non avessi avuto non solo fratelli e sorelle, ma neppure genitori” (pag. 37).

Si concentra sulla narrazione delle vicende del principe e di Elisa, di cui è stato testimone, ma qualcosa di lui filtra lo stesso, disegnandoci la sua esistenza grigia e monotona di intellettuale, costretto, per sopravvivere, ad occupare il posto di segretario di un nobile. Uno strano lavoro, il suo, non privo di contraddizioni, visto il suo sincero ossequio agli immortali principi della rivoluzione francese, che lo lascia per dodici anni in attesa del principe, in giro per il mondo, mentre il tempo provvede a cancellare le sue velleità di gloria.

La prosaica realtà quotidiana, per quanto vissuta in una città come Napoli, che ha da poco smesso i panni di capitale, viene ora sconvolta dall’arrivo di Michele di San Marzano e dall’inizio di una complessa storia, che proprio per la sua capacità di sconvolgere un ritmo esistenziale consolidato, anche se tutt’altro che appagante, viene descritta in ogni suo particolare.

Egli non ha mai viaggiato molto e Parigi è solo un luogo conosciuto attraverso i libri, ma ora si ritrova in Puglia, tra la gente di Torremezza, che lo chiama professore, un titolo che non gli compete da un punto di vista giuridico, ma che rende bene le sue caratteristiche di intellettuale.

Severo è consapevole dell’importanza dello studio e delle belle lettere, e proprio la controversia nata intorno al testamento del principe dimostra l’esattezza di una sua idea fissa, cioè che “a dir le cose per bene si risparmiano pene a sé e agli altri” (pag. 85).

Ma la nota che maggiormente lo caratterizza è la sua propensione alla meditazione, la sua tendenza, maturata nel silenzio e nel lungo tempo libero di cui dispone, a guardare al fondo di ogni evento, a ricercare la verità nascosta. I personaggi minori e maggiori dei romanzo, così, restano sotto la sua costante osservazione, rivelando i loro limiti, più spesso, o i loro pregi.

Ma la nota che maggiormente lo caratterizza è la sua propensione alla meditazione, la sua tendenza, maturata nel silenzio e nel lungo tempo libero di cui dispone, a guardare al fondo di ogni evento, a ricercare la verità nascosta. I personaggi minori e maggiori dei romanzo, così, restano sotto la sua costante osservazione, rivelando i loro limiti, più spesso, o i loro pregi.Severo serba nella sua indole qualcosa del suo nome e di certo non appare un ottimista; piuttosto è un uomo consapevole della complessità e dell’irrazionalità dell’esistenza, un solitario che viene irresistibilmente attratto da Elisa, sin dal primo momento, ma che di fronte alla partenza di lei riesce a rassegnarsi, convinto che “se un uomo e una donna, che sentono una reciproca propensione, non cadono l’uno nelle braccia dell’altra, deve sempre esserci sotto qualche buona ragione, che va rispettata” (pag. 141).

Nulla, in verità, ci autorizza a pensare che Elisa provasse qualcosa per il segretario, ma questi si mostra rispettoso delle sue decisioni, persuaso che c’è un limite da non superare e che, vecchio concetto incarnato da Gaetano Specchia, la vita non si valuta dai successi, ma dalla sua coerenza interiore.

La sua fedeltà alla donna, del resto, non sarà mai in discussione, anche quando non concorderà su certe scelte, e il suo memoriale testimonia di una grande ammirazione, che si trasforma in una punta di gelosia verso il principe, il quale anche da morto frappone un ostacolo tra la sua vita e quella di Elisa.

Nelle parole di Severo c’è ben in evidenza la prudenza di chi, pur disponendo di un’acutissima capacità di guardare nell’animo degli uomini e nei mutevoli aspetti della natura, sa che “quel che non si riesce ad esprimere è al mondo sempre più di quel che si riesce a dire” (pag. 71). Potrebbe sembrare scetticismo, ma non è altro che realistico senso della misura, che nasce da un dubbio proficuo.

La vita è troppo complessa per trasformarsi in un libro aperto e sono molti gli angoli bui destinati a rimanere tali, il che non toglie credibilità, ma, al contrario, aggiunge valore al suo memoriale.

Severo, nel complesso, nato dalla volontà e dall’esigenza dell’autore di vestire i panni di un’epoca passata, non è altro che una proiezione a ritroso nel tempo, e quindi, in questo senso, un ideale personaggio autobiografico.

Tutto giocato sui toni cupi, invece, è il principe di San Marzano, sin dalla sua prima apparizione nel romanzo, quando ritorna a Napoli, sessantenne, chiuso in una sua mesta solitudine, avvertita nello stesso tempo come un limite angoscioso ed un bisogno.

La decadenza di una vita e di una dinastia si sommano, rafforzando in lui “il naturale malinconico” (pag. 16), la noia e la tristezza, che si comunicano all’intero ambiente del castello.

In fondo, a Torremezza non è un forestiero come Elisa, ma non è neanche una presenza abituale; egli però sa che in questo mondo raccolto, dove sono le sue radici, può cercare di riafferrare il bandolo di una vita che sfugge, inesorabilmente. Per questo motivo decide di abbandonare le città più a la page, per concentrarsi soprattutto su quell’idea di bene duraturo e tangibile, che i fatti sembrano negare.

Le prime impressioni del segretario trovano pertanto conferma anche nelle pagine successive e Severo, anzi, ricorda “di non aver mai colto sulle sue labbra una battuta intenzionalmente scherzosa” (pag. 45), negli anni passati insieme.

E un personaggio ricco di vita interiore, che incarna soprattutto l’avvertimento della morte, il senso angoscioso della prossima fine. Lo scrittore può così, per mezzo di Severo, giungere fino al fondo del suo animo, specie nel decimo capitolo della prima parte, di grande bellezza, in cui i ricordi filosofici di Epicuro e Spinoza lasciano il passo ad un’amara verità:

Ma l’attesa della morte riguarda in realtà la vita stessa assai più che la fine di essa; e trasferisce nel futuro prossimo un’eventualità che a rigore sussiste già dal tempo del primo vagito ed era stata artificialmente rimossa in virtù di un calcolo aritmetico, quel medesimo calcolo che ora agisce all’incontrario. Un sottile attenuarsi di interessi prima brucianti e insieme un bisogno inconsueto di accelerare ritmi che l’abitudine aveva quasi sottratti alle scelte e avviati come per proprio conto; un’improvvisa esitazione di fronte agli oggetti cari e consueti, che toglie ad essi una parte del senso che finora sempre hanno avuto; la percezione del tempo fluente, che si teme e si desidera insieme di lasciar scorrere senza affannarsi a riempirlo; un senso di vuoto che si stenta a colmare e insieme un nascente stupore per lo spettacolo dell’altrui irrequietezza; l’insinuarsi di una dubbiosa cautela in ogni decisione non immediata ma progettuale: questi pensieri, e altri consimili, mi parve di leggere nella noia, nel distacco, nei tratti accidiosi che affioravano nel carattere del principe. (pag. 50-51)

È fin troppo facile capire quanta esperienza umana venga utilizzata per questa descrizione. La morte fa più volte capolino nel libro, come nel quindicesimo capitolo della prima parte, quando si spegne la seconda sorella del principe e Severo ricorda l’impatto che la scomparsa di qualcuno, anche se non particolarmente amato, ha su chi resta (“E la morte ha la proprietà di tagliare ugualmente il bene e il male, somiglia a un cestello vuoto, che non importa se abbia contenuto cicerchie o smeraldi e col suo vuoto abbraccia ogni possibilità”, pag. 77-78).

Per il principe, Elisa è soprattutto “una promessa di continuità” (pag. 79), un modo per far tacere l’angoscia, infondendo un po’ di sicurezza e di calma, e il legame ha una sua profondità, al di là dei sensi sopiti, tanto che per Severo il testamento è anche “un documento di ombrosa, inconfessata gelosia” (pag. 106), un modo per non farsi dimenticare.

Questo personaggio si imprime con forza nella mente del lettore, forse anche più di quello di Elisa, la dama ritrovatasi in una realtà tanto diversa da quella a lei abituale, una donna libera ed emancipata, che però segue docilmente il suo compagno.

Nelle opere di Casiglio, specie nei racconti, sfilano numerosi ritratti femminili e l’esperienza ora plasma questa atipica figura di inglese, descritta in tutta la sua complessità, ma viva e credibile, che quando compare nel romanzo “non era una giovinetta” (pag. 12), eppure tale poteva definirsi in rapporto al principe (storicamente, tra i due c’erano 21 anni di differenza).

Lo scrittore la immagina di qualche anno più giovane di Severo, per rendere verosimile l’attrazione che questo ha per lei. Essa ha “due anime, l’attiva e la contemplativa” (pag. 35), è colta e risoluta, tanto da sfidare le leggi della morale codificata, che soprattutto in un posto di provincia ritengono inconcepibile che un uomo ed una donna vivano senza sposarsi, e riesce a ingentilire un luogo in cui la lotta per la sopravvivenza appare in tutta la sua asprezza.

La distanza tra le opinioni e i pregiudizi esterni e la verità è uno tra i tratti caratteristici del personaggio. Quella che per molti è la mantenuta del principe è invece una persona devota e disinteressata, dall’animo sensibile, per quanto chiusa in se stessa, e capace di lottare per un ideale, agli antipodi dei canoni della donna opportunista e civetta, della parigina sensuale, ma anche della bellezza indigena, sottomessa e condizionata.

La realtà sconosciuta non la impaurisce, ma esalta, al contrario, le sue doti di concretezza. Al suo arrivo a Torremezza, così, nel quinto capitolo della prima parte, non ha dubbi: il luogo ha bisogno di restauri e bisogna iniziare subito, all’indomani.

Non è meno sicura nel rispondere negativamente a don Pasqualino, la cui massima aspirazione sarebbe quella di unire in matrimonio la coppia, ed è addirittura lapidaria, nel corso della contesa per l’eredità dello scomparso: “Affari sulle volontà del principe? …oh no, mai” (pag. 97).

Soltanto l’evidenza dei fatti e la consapevolezza di poter ugualmente onorare il suo impegno la portano ad accordarsi con i nipoti di Michele; dopo tanti dispiaceri, potrebbe benissimo scomparire dalla scena con la quota dell’eredità di cui era diventata legittima proprietaria, ma gli ostacoli giudiziari finiscono per amplificare la sua devozione e il suo altruismo.

Una donna, quindi, profondamente positiva, per la quale lo scrittore, attraverso Severo, nutre una grande ammirazione, che non ne altera, nel romanzo, la sostanza umana.

VII – UN’ULTIMA LETTURA

L’azione del romanzo si apre due giorni prima dell’arrivo a Napoli del principe di San Marzano ed entra subito nel vivo, presentandoci in modo essenziale ma pregnante la coppia appena giunta.

E un attacco rapido, quindi, che lascia poi spazio alle riflessioni e alle descrizioni di Severo, il quale evidenzia il rispetto delle apparenze tra Elisa e Michele, per cui essi si ritirano in due appartamenti diversi, ma uniti da una stanza intercomunicante, e si rivolgono la parola tra di loro usando il voi.

Inizia una nuova fase per il segretario, in una calma apparente rotta da due visite importanti, quelle delle due sorelle, l’ambasciatrice, chiamata così per via del lavoro del marito, e la duchessa, che con il legittimo consorte vive di rendita.

Una parentesi cittadina del tutto insoddisfacente per il principe, che decide di trasferirsi a Torremezza e invia Elisa e Severo a preparare il necessario per stabilirsi.

Ci imbattiamo, nei capitoli quattro-otto, in una fase caratterizzata da numerosi squarci paesaggistici, in cui domina la pianura del Tavoliere, lo sfondo che circonda il castello di Torremezza. La scoperta di quest’angolo prima sconosciuto del mondo si esprime in passi ricchi di pregnanti descrizioni, in cui si coglie l’essenza della natura e le cose diventano simbolo di un amaro destino, ma anche di una possibile, momentanea evasione.

Lasciate alle spalle le montagne, la Craig e il segretario osservano un “mare giallo” (pag. 24) segnato da “file di punti scuri” (ivi), rappresentati dai mietitori, ed in seguito, nel loro viaggio, vedono “una pianura che pareva morta, arida e stecchita fino ai monti lontani, che a levante come a ponente segnavano l’orizzonte” (pag. 28).

Un’aridità che si comunica ai pascoli, ai corsi d’acqua, ad ogni forma di vita. Ma il Tavoliere non è solo una realtà inerte e statica, ma sa offrire anche altri colpi d’occhio.

Un’aridità che si comunica ai pascoli, ai corsi d’acqua, ad ogni forma di vita. Ma il Tavoliere non è solo una realtà inerte e statica, ma sa offrire anche altri colpi d’occhio.Il momento più poetico è alla fine dell’ottavo capitolo, con la descrizione della primavera pugliese, che “arriva insinuante e imprevista, si manifesta in improvvisi addolcimenti dell’aria, in una frescura che si sostituisce come inaspettata alla sensazione del freddo: un improvviso cader del vento, una traccia di tepore solare che perdura nelle ore serotine, un bisogno di aria libera che subentra alla meccanica cautela invernale” (pag. 43-44).

In una notte di luna, poi, il Tavoliere sa librarsi leggero e “Tutt’intorno s’indovinava, più che scorgersi, la grande pianura, animata dai riflessi argentei degli olivi, dalle luci rade delle masserie o fitte dei paesi, quand’erse riuscivano a vincere il confronto coi raggi lunari, per poi scomparire a tratti, come sopraffatte” (pag. 44).

Questi momenti lirici rappresentano una caratteristica del romanzo che non va sottaciuta. La terra, quale che sia, entra nel sangue degli uomini, e Casiglio è riuscito a rendere il senso profondo del suo Tavoliere, trovando le parole adatte per esprimerlo.

Nel momento in cui il principe prende possesso del suo castello, la tonalità cupa che lo permea sembra comunicarsi a tutto l’ambiente circostante, e così ci imbattiamo nell’aperta campagna che incute paura, quando piove, infondendo una “sensazione di rischio e di ansia” (pag. 49).

Nel momento in cui il principe prende possesso del suo castello, la tonalità cupa che lo permea sembra comunicarsi a tutto l’ambiente circostante, e così ci imbattiamo nell’aperta campagna che incute paura, quando piove, infondendo una “sensazione di rischio e di ansia” (pag. 49).Nel decimo capitolo, che noi già conosciamo, domina il tema della morte, continuando anche nel dodicesimo, con il decesso della duchessa.

Le riflessioni di Severo si estendono in seguito all’amore, che, lungi dall’esser cieco, “è in realtà il sentimento più tortuoso e condizionato che io conosca” (pag. 65), e all’ambiente di Torremezza, che diventa un simbolo dell’irrazionalità, degno di un principe che pur potendo vivere in modo ben diverso sceglie di risiedervi.

La verità, pensa Severo, è che non c’è via di fuga e alla fine “il cerchio sempre si chiude” (pag. 66). L’ora fatale scocca poco dopo il commiato dal mondo dell’ambasciatrice e la consegna del testamento definitivo.

Michele, già rassegnato, non si preoccupa più di tanto delle parole difficili e senza senso del medico, che non comprende le cause del malore. Il suo è un abbandono, “un distacco lentamente maturato” (pag. 80) e avvertito come una colpa da Elisa, che non ha saputo dargli un motivo per opporre resistenza alla fine.

Il testamento dell’ultimo principe di San Marzano è contenuto nel primo capitolo della seconda parte, quasi a sottolineare che da ora in poi il romanzo non è che una lotta per impadronirsi delle ingenti proprietà lasciate dall’uomo, per fini egoisticamente personali o per realizzare il compito espresso in modo chiaro ma vago, specie di fronte alle obiezioni degli esperti avvocati chiamati in causa.

Prima, però, vogliamo ricordare un passo del secondo capitolo, in cui si demistificano mirabilmente i ricordi, le malinconie di fronte al passato, che compaiono nella vita di tutti, soprattutto in certi momenti particolari, ma “sono spesso una trappola, un modo per chiudere gli occhi dinanzi al presente, per accettarlo solo come una conseguenza provvisoria e accidentale, invece che come l’unica vera occasione che ci sia offerta, di mettere alla prova la capacità nostra e di compiere… qualche scelta rischiosa, ma durevole e onesta” (pag. 94).

Rivive, in queste frasi, il passato come rifugio del debole, come schermo per la nostra viltà o incapacità.

La parola ora passa ai principi del foro, con la loro capacità di trasformare i fatti secondo convenienza, di rendere la verità un’opinione soggetta ad un’altra opinione, quella dei giudici. Anche la giustizia, così, partecipa dell’irrazionalità dell’esistenza, costituita com’è da abnormi “parti mentali” (pag. 100), da romanzacci d’appendice, simili a quello che il segretario ripercorre per sommi capi, nel quarto capitolo, lamentando lo stravolgimento operato.

La parola ora passa ai principi del foro, con la loro capacità di trasformare i fatti secondo convenienza, di rendere la verità un’opinione soggetta ad un’altra opinione, quella dei giudici. Anche la giustizia, così, partecipa dell’irrazionalità dell’esistenza, costituita com’è da abnormi “parti mentali” (pag. 100), da romanzacci d’appendice, simili a quello che il segretario ripercorre per sommi capi, nel quarto capitolo, lamentando lo stravolgimento operato.Eppure, per ironia della sorte, proprio leggendo quanto scritto dai difensori dei nipoti del defunto, Severo chiarisce ogni dubbio sul legame tra Michele ed Elisa, cogliendo tutta la verità.

Nel sesto capitolo si apre uno squarcio sul passato dell’inglese, con l’arrivo interessato della sorella Violetta e del marito, che spinge la dama a rievocare alcuni momenti parigini, in modo vago e frammentario, dal momento che “i ricordi non si conservano in fila, come panni ripiegati nel baule di una sposa, ma sono piuttosto come cenci ammucchiati in un cassone: a scavarne uno, altri ne affiorano a caso, che non s’imparentano col primo” (pag. 115).

Ancora una volta Casiglio si serve di un’immagine realistica e prosaica per spiegare un processo misterioso e incorporeo. Ad essa possiamo affiancare un’altra del decimo capitolo, in cui gli uomini che sono presi da un pensiero dominante e che continuano a nutrirlo, malgrado le apparenze, sono accostati a “case a più piani, con tanto di cantina, e certi pensieri non si vedono perché li hanno deposti giù in basso, al fresco e in ombra, come bottiglie d’annata da stappare al giusto momento” (pag. 137).

Ma il tema principale, com’è evidente, è sempre quello del processo, che passa attraverso la prima istanza e l’appello, ma possiede anche un fronte minore, a Torremezza, con la causa intentata dalla Congregazione di Carità, per mezzo dell’avvocato Preziuso, dimostrazione che la pianta dei legulei alligna ovunque, con le sue pretese ipocrite.

L’ultimo atto è rappresentato dalla transazione, che si svolge nel castello del principe, sul quale, alla fine della divisione, ritorna mestamente il silenzio; le parole che chiudono il memoriale sono piene della tristezza del distacco da Elisa, al quale Severo non avrebbe mai voluto assistere.

La movimentata parentesi dominata dalla presenza della donna volge al termine e il bilancio, malgrado tutto, è positivo per il segretario, che lo rivela in modo esplicito.

Le loro strade si separano e il passare degli anni alimenta una vena malinconica e amara, che pone termine con grande efficacia alla narrazione; poi, resta solo il tempo di un chiarimento, ma questo è un affare tra lo scrittore ed il lettore.

FRANCESCO GIULIANI

Tratto da “Nino Casiglio La Lezione Sbagliata”

di Francesco Giuliani

Felice Miranda Editore